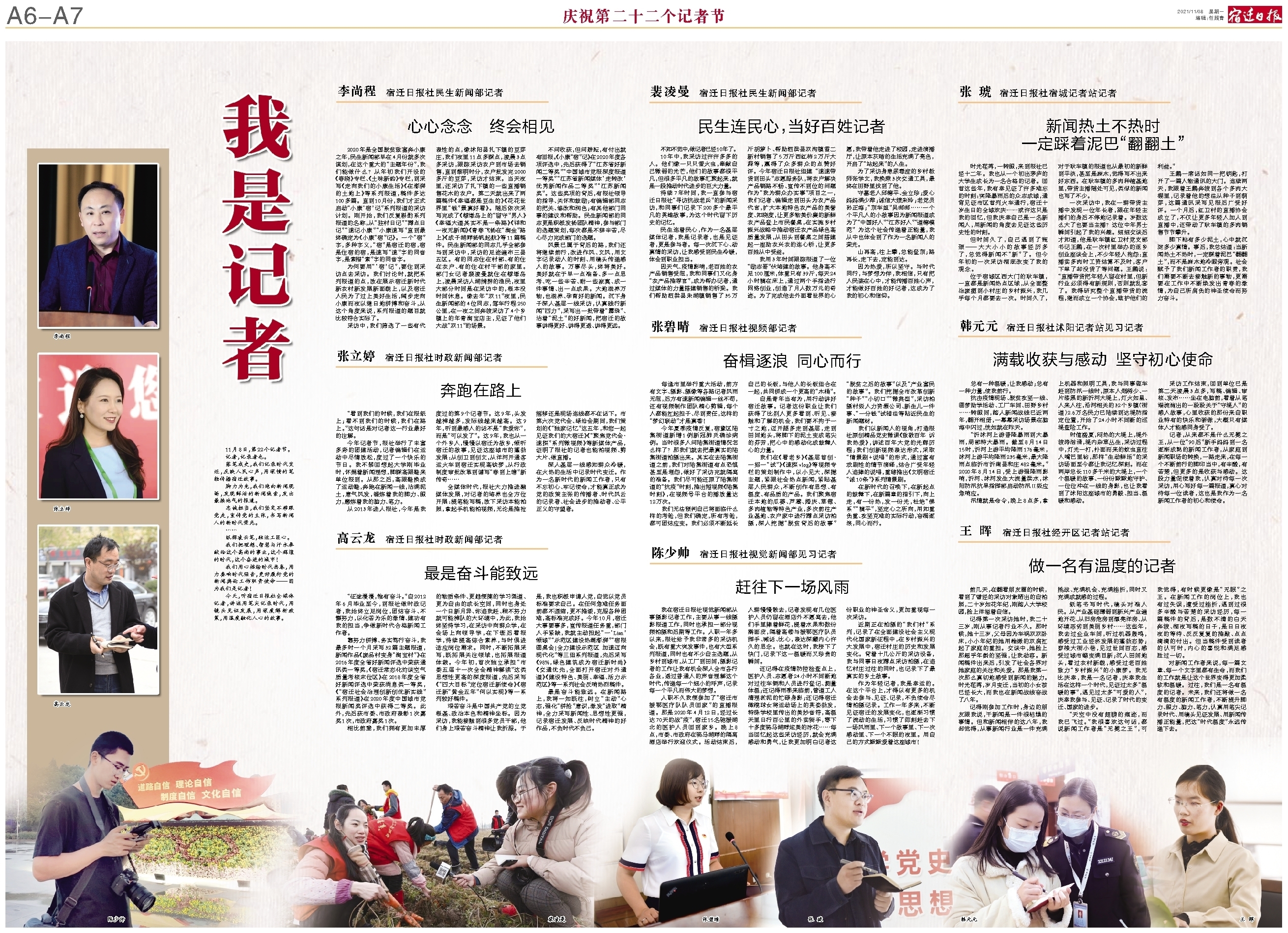

我是记者

11月8日,第22个记者节。

记者,记录者也。

落笔成史,我们记录时代变迁,反映人民心声,用深情的笔触传播宿迁故事。

脚力为先,我们跑向新闻现场,发现鲜活的新闻线索,发出最接地气的报道。

忠诚担当,我们坚定不移跟党走,宣传党的主张,书写新闻人的新时代荣光。

……

纵挥凌云笔,独运工匠心。

我们把理想、智慧与汗水奉献给这个高尚的事业,这个辉煌的时代,这个奋进的城市!

我们用心描绘时代画卷,用力奏响时代强音,更好履行党的新闻舆论工作职责使命——因为我们是记者!

今天,听宿迁日报社全媒体记者,讲述用笔尖记录时代,用镜头见证发展,用深度解析政策,用温度融化人心的故事。

李尚程 宿迁日报社民生新闻部记者

心心念念 终会相见

2020年是全国脱贫致富奔小康之年,民生新闻部早在4月份就多次谋划,在这个重大的“主题年份”,我们能做什么?从年初我们开设的《春晓》专栏、《土味新韵》专栏,到采写《走向我们的小康生活》《在澎湃的土地上》等系列报道,稿件多达100多篇。直到10月份,我们才正式启动“小康‘宿’记”系列报道的采访计划。刚开始,我们反复斟酌系列报道的名称,从“驻村日记”“蹲点日记”“速记小康”“小康速写”直到最终确定为《小康“宿”记》。一个“宿”字,多种字义,“宿”是宿迁的宿,宿是住宿的宿,是速写“速”字的同音字,是素描“素”字的同音字。

为何要用“‘宿’记”,要住到采访点去采访。我们讨论时,就把系列报道的点,放在展示宿迁新时代新农村新发展新面貌上,以及宿迁人民为了过上美好生活,阔步走向小康而夜以继日地拼搏和奋斗,从这个角度来说,系列报道的题目就比较符合实际了。

采访中,我们筛选了一些有代表性的点,像沭阳县扎下镇的豆芽庄,我们夜里11点多踩点,凌晨3点多采访,跟踪采访农户到市场去销售,直到黎明时分,农户批发完2000多斤的豆芽,采访才结束。当天夜里,还采访了扎下镇的一些直播销售花木的农户。第二天就出来了两篇稿件《幸福都是豆生的》《花花世界里“钱”景真好看》。随后依次采写完成了《穆墩岛上的“留守”男人》《幸福大道其实不是一条路》《祥和一夜无新闻》《青春飞扬在“淘金”路上》《成子湖畔扬帆起航》等11篇稿件。民生新闻部的同志几乎全部参与到采访中,采访的足迹遍布三县五区。有的同志住在村部、有的住在农户、有的住在村干部的家里。部门女记者裴凌曼就住在穆墩岛上,凌晨采访入湖捕捞的渔民,夜里大部分时间是在采访中的,根本没时间休息。像去年“双11”夜里,民生新闻部的4位同志,驾车行程250公里,在一夜之间奔波采访了4个乡镇上的年青淘宝店主,见证了他们大战“双11”的场景。

不问收获,但问耕耘,有付出就有回报。《小康“宿”记》在2020年度各项评选中,先后获得了“江苏省好新闻二等奖”“中国城市党报深度报道一等奖”“江苏省新闻媒体‘走转改’优秀新闻作品二等奖”“江苏新闻奖”。这些奖项的背后,有报社领导的指导、关怀和鼓励;有编辑部同志的把关、修改和润色;有其他部门同事的建议和帮助。民生新闻部的同志更是积极发扬团队精神,参与部门的选题策划,每次都是不辞辛苦,尽心尽力完成部门的选题。

风景已属于背后的路,我们还将继续前行,改进作风、文风,用文字记录动人的时刻、用镜头传递感人的故事。万事尽头,终将美好。美好就在于早一点准备、多一点思考、吃一些辛苦、耐一些寂寞、成一件事情、出一点成果。大地滋养万物,也滋养、孕育好的新闻。沉下身子深入基层一线采访,认真践行新闻“四力”,采写出一批带着“露珠”、沾着“泥土”的好新闻,把宿迁的故事讲得更好、讲得更透、讲得更远。

张立婷 宿迁日报社时政新闻部记者

奔跑在路上

“看到我们的时候,我们在报纸上;看不到我们的时候,我们在路上。”这句话是对记者这一行业最好的注解。

今年记者节,报社举行了丰富多彩的团建活动,记者编辑们在运动中尽情放松,度过了一个快乐的节日。我不禁回想起大学刚毕业时,怀揣着新闻理想,脚踩高跟鞋来单位报到。从那之后,高跟鞋换成了运动鞋,奔跑在新闻一线,沾满泥土,意气风发,锻炼着我的脚力、眼力,磨炼着我的脑力、笔力。

从2013年进入报社,今年是我度过的第9个记者节。这9年,头发越掉越多,发际线越来越高。这9年,听到最感人的话不是“我爱你”,而是“可以发了”。这9年,我也从一个外乡人,慢慢以宿迁为故乡,倾听宿迁的故事,见证这座城市的蓬勃发展:从创卫到创文,从洋河开通客运火车到宿迁实现高铁梦,从行政制度审批改革到谱写“春到上塘”新传奇……

全媒体时代,报社大力推进融媒体发展,对记者的培养也全方位开展:提笔能写稿,放下采访本能拍照,拿起手机能拍视频,无论是推拉摇移还是现场连线都不在话下。市第六次党代会、绿洽会期间,我们策划的《“独家记忆”这五年,和您一起见证我们的大宿迁》《“聚焦党代会·速探”系列微视频》等新媒体产品,证明了报社的记者也能拍视频、剪大片、做直播。

深入基层一线感知群众冷暖,在火热的生活中记录时代变迁。作为一名新时代的新闻工作者,只有不忘初心、牢记使命,才能真正成为党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。

高云龙 宿迁日报社时政新闻部记者

最是奋斗能致远

“征途漫漫,惟有奋斗。”自2012年6月毕业至今,到报社做时政记者,我始终立足岗位,团结奋斗、不懈努力,以化苦为乐的激情、建功有我的担当,争做新时代合格新闻工作者。

靠努力拼搏、务实笃行奋斗,我最多时一个月采写32篇主题报道,新闻作品《废品村变身“淘宝村”》在2016年度全省好新闻评选中荣获通讯类一等奖,《宿迁常态化约谈空气质量考核末位区》在2018年度全省好新闻评选中荣获消息类一等奖,《“宿迁社会治理创新创优新实践”系列报道》在2020年度中国城市党报新闻奖评选中获得二等奖。此外,先后获市委、市政府表彰1次嘉奖1次,市政府嘉奖1次。

相比前辈,我们拥有更加丰厚的物质条件、更趋便捷的学习渠道、更为自由的成长空间,同时也身处一个日新月异、你追我赶、稍不努力就可能掉队的大环境中,为此,我始终坚持学习,在采访中向群众学,在会场上向领导学,在下班后看报学,持续提高综合素养,与时俱进适应岗位需求。同时,不断拓展采写,既拓展关注领域,也拓展报道体裁。今年初,首次独立承担“市委五届十一次全会精神解读”这类思想性更高的深度报道,先后采写《“四大目标”定位宿迁新使命》《宿迁新“黄金五年”何以实现》等一系列较好稿件。

艰苦奋斗是中国共产党的立党根基、政治本色和精神坐标。因为采访,我能接触到很多党员干部,他们身上艰苦奋斗精神让我折服。于是,我也积极申请入党,自觉以党员标准要求自己。在任何急难任务面前都不退缩,更不推诿,克服各种困难,高标准完成好。今年10月,宿迁大事要事多,宣传报道任务重,部门人手紧缺,我就主动担起“一‘Lian’倾城”“示范区建设热潮澎湃”“宿报圆桌会|全力建设示范区 加速迈向现代化”等三组系列报道,先后采写《98%,绿色建筑成为宿迁新时尚》《交通优先,全面打开宿迁对外通道》《建设特色、美丽、幸福、活力示范区》等一系列社会反响热烈稿件。

最是奋斗能致远。在新闻路上,我将一如既往,树立“主动”心态,强化“拼抢”意识,激发“进取”精神,全力采写新闻性、思想性更强,记录宿迁发展、反映时代精神的好作品,不负时代不负己。

裴凌曼 宿迁日报社民生新闻部记者

民生连民心,当好百姓记者

不知不觉中,做记者已经10年了。

10年中,我采访过许许多多的人。他们像一只只萤火虫,奉献自己微弱的光芒,他们的故事都很平凡,但很多平凡的故事汇聚起来,就是一股推动时代进步的巨大力量。

持续7年时间,我一直参与宿迁日报社“寻访抗战老兵”的新闻采访,和同事们记录下200多个最平凡的英雄故事,为这个时代留下历史的记忆。

民生连着民心,作为一名基层媒体记者,我是记录者,也是见证者,更是参与者。每一次沉下心、动真情的采访,让我感受到民生冷暖,体会到职业担当。

因天气、疫情影响,老百姓的农产品销售受阻,我和同事们又化身“农产品推荐官”,成为帮办记者,通过媒体的力量搭建销售的桥梁。我们帮助泗洪县朱湖镇销售了35万斤胡萝卜、帮助泗洪县双沟镇雪二新村销售了5万斤西红柿2万斤大蒜等,赢得了众多群众的点赞好评。今年宿迁日报社组建 “速速带货到田头”志愿服务队,将农户解决产品销路不畅、宣传不到位的问题作为“我为群众办实事”项目之一,我们记者、编辑走到田头为农产品代言,扩大本地特色农产品的美誉度、知晓度,让更多物美价廉的新鲜农产品登上市民餐桌,在实施乡村振兴战略中推动宿迁农产品绿色高质量发展,从田头到餐桌之间搭建起一座助农兴农的连心桥,让更多百姓从中受益。

我用3年时间跟踪报道了一位“励志哥”伏培建的故事。他身高不足100厘米,体重只有39斤,每天24小时躺在床上,通过两个手指进行网络创业,创造了月入数万元的奇迹。为了完成他去外面看世界的心愿,我带着他走进了校园,走进演播厅,让原本灰暗的生活充满了亮色,开启了“站起来”的人生。

为了采访身患尿毒症的乡村教师张学文,我换乘3次交通工具,最终在田野里找到了他。

守墓老人邱德平、金立珍;爱心妈妈满少萍;诚信大嫂朱玲;老党员孙正海;“顶车姐”吴邮邮……一个个平凡人的小故事因为新闻报道成为了“中国好人”“江苏好人”“道德模范” 为这个社会传递着正能量,我从中也体会到了作为一名新闻人的荣光。

山再高,往上攀,总能登顶;路再长,走下去,定能到达。

因为热爱,所以坚守。与时代同行,与梦想为伴,我相信,只有把人民装在心中,才能传播百姓心声,才能做好百姓的好记者,这成为了我的初心和信仰。

张碧晴 宿迁日报社视频部记者

奋楫逐浪 同心而行

每逢市里举行重大活动,前方有文字、摄影、摄像等各路记者风雨无阻,后方有速新闻编辑一丝不苟,还有视频制作团队精心剪辑,每个人都能扛起担子、尽到责任,这样的“梦幻联动”才是真香!

今年夏季疫情反复,宿豫区陆集街道新增1例新冠肺炎确诊病例。当时很多人问陆集街道情况怎么样了?那我们就去把最真实的陆集街道拍摄出来。其实在去陆集街道之前,我们对陆集街道有点恐惧甚至是埋怨,做好了采访完就隔离的准备。我们尽可能还原了陆集街道的“抗疫”时刻,推出短视频《陆集时刻》,在视频号平台的播放量达12万次。

我们无法预判自己将面临什么样的考验,但我们确定,所有考验,都可团结应变。我们必须不断延长自己的长板,与他人的长板组合在一起,共同拼成一个更高的“木桶”。

自是青年当有为,用行动讲好宿迁故事。记者这份职业让我们获得了比别人更多看到、听见、接触和了解的机会,我们要不拘于一寸之地,迈开腿多走到基层,走到田间地头,将脚下的泥土变成笔尖的芬芳,把心中的感动化成鼓舞人心的力量。

我们在《看老乡》《基层首创·一招一“试”》《速探vlog》等视频专栏的策划制作中,以小见大,深掘主题,紧跟社会热点新闻,紧贴基层人民群众,不断创作有思想、有温度、有品质的产品。我们聚焦宿迁本地的瓜蒌、芦蒿、婚庆、草莓、多肉植物等特色产业,多次前往产业基地、农户家中进行蹲点采访拍摄,深入挖掘“脱贫背后的故事”“脱贫之后的故事”以及“产业富民的故事”。我们挖掘全市改革创新“种子”“小切口”“微典型”,采访拍摄村级人力资源公司、新生儿一件事、“一分钱”试错法等贴近民生的新闻题材。

我们以新闻人的视角,打造报社原创精品党史微课《致敬百年 诉我热爱》,讲述百年大党的光辉历程;我们创新视频表达形式,采取“情景剧+说唱”的形式,通过富有戏剧性的情节演绎,结合广受年轻人追捧的说唱,重磅推出《文明宿迁“诚10条”》系列情景剧。

在新时代的召唤下,在新起点的鼓舞下,在新篇章的指引下,向上走,有一份热,发一份光,杜绝“佛系”“躺平”,坚定心之所向,用知重负重、攻坚克难的实际行动,奋楫逐浪,同心而行。

陈少帅 宿迁日报社视觉新闻部见习记者

赶往下一场风雨

我在宿迁日报社视觉新闻部从事摄影记者工作,主要从事一线摄影报道工作,同时也承担一部分视频拍摄和后期等工作。入职一年多以来,报社给予我非常多的采访机会,既有重大突发事件,也有大型系列报道,同时也有不少自主选题,从乡村到城市,从工厂到田间,摄影记者的工作让我有机会深入全市各行各业,透过普通人的声音理解这个时代,传递每一个细小的呼声,记录每一个平凡而伟大的梦想。

入职不久我便参加了“宿迁市援鄂医疗队队员回家”的直播报道。那是2020年4月12日,经过长达70天的战“疫”,宿迁15名驰援湖北的医护人员回到家乡。晚上8点,市委、市政府在骆马湖畔的隔离酒店举行欢迎仪式。活动结束后,人群慢慢散去,记者发现有几位医护人员仍留在酒店外不愿离去,他们手里捧着鲜花,提着水果和数份擀面皮,隔着高楼与援鄂医疗队员挥手、喊话、比心,表达深藏内心许久的思念。也就在这时,我按下了快门,记录下这一温暖而又珍贵的瞬间。

还记得在疫情防控检查点上,医护人员、志愿者24小时不间断地对过往车辆和人员进行登记、测量体温;还记得雨季来临前,管道工人清理淤泥的忙碌身影;还记得宿迁橄榄球女将运动场上的英姿勃发,特殊学校里传出的美妙音符,高温天里日行百公里的外卖骑手,零下十多度骆马湖畔炫美的冰花……每当回忆起这些采访经历,就会充满感动和勇气,让我更加明白记者这份职业的神圣含义,更加重视每一次采访。

近期正在拍摄的“我们村”系列,记录了在全面建设社会主义现代化国家新征程中,在乡村振兴的大发展中,宿迁村庄的历史和发展变化。背着十几公斤的采访设备,我与同事日夜蹲点采访拍摄,在追忆村庄过往的同时,也记录下了最真实的乡土故事。

作为年轻记者,我是幸运的。在这个平台上,才得以有更多的机会去参与、见证、记录,不负使命尽情拍摄记录。工作一年多来,不断见证宿迁的发展变化,也逐渐习惯了流动的生活,习惯了即刻赶去下一场风雨里、下一个故事里、下一次感动里、下一个不眠的夜里。用自己的方式默默爱着这座城市!

张 琥 宿迁日报社宿城记者站记者

新闻热土不热时

一定踩着泥巴“翻翻土”

时光荏苒,一转眼,来到报社已经十二年。我也从一个初出茅庐的大学生成长为一名合格的记者。回首这些年,我有幸见证了许多难忘的时刻:突降暴雨后的众志成城,通宵见证市区首列火车通行,宿迁十岁生日的全城欢庆……或许这只是我的回忆,但我庆幸自己是一名新闻人,用新闻的角度去见证这些历史性的时刻。

但时间久了,自己遇到了瓶颈——大大小小的故事经历多了,总觉得新闻不“新”了。但今年初的一次采访彻底改变了我的观念。

位于宿城区西大门的耿车镇,一直都是新闻热点区域,从全面整治废塑到小村庄的乡村振兴,我几乎每个月都要去一次。时间久了,对于耿车镇的报道也从最初的新鲜到平淡,甚至是麻木,觉得写不出来好东西。在耿车镇的多肉种植基地里,带货主播随处可见,类似的新闻也写了不少。

一次采访中,我在一群带货主播中发现一位年长者,跟在年轻主播们的身后不停地记录着。岁数这么大了也要当主播?这位中年男士瞬间引起了我的兴趣。细细交谈后才知道,他是耿车镇红卫村党支部书记王鹏,在一次村里举办的返乡创业座谈会上,不少年轻人抱怨:直播卖多肉时工资结算不及时,客户下单了却没货了等问题。王鹏说:“直播带货把年轻人留在村里,但新行业必须得有新规则,否则就乱套了。我得研究整个直播带货的流程,继而成立一个协会,维护他们的利益。”

王鹏一席话如同一把钥匙,打开了一篇人物通讯的大门。连续两天,我跟着王鹏奔波到各个多肉大棚里,记录着他的想法从种子到萌芽,这篇通讯采写见报后广受好评。一个月后,红卫村的直播协会成立了,不仅让更多年轻人加入到直播中,还带动了耿车镇的多肉销售节节攀升。

脚下粘有多少泥土,心中就沉淀多少真情。事后,我总结道:当新闻热土不热时,一定踩着泥巴“翻翻土”,而不是麻木地冷眼旁观。社会赋予了我们新闻工作者的职责,我们需要不断去接触新的事物,更需要在工作中不断焕发出青春的激情,为自己所肩负的神圣使命而努力奋斗。

韩元元 宿迁日报社沭阳记者站见习记者

满载收获与感动 坚守初心使命

总有一种温暖,让我感动;总有一种力量,使我前行。

抗击疫情现场、脱贫攻坚一线、圆梦助学活动、工厂车间、田野乡村……转眼间,踏入新闻战线已近两年,翻开相册,一幕幕采访场景在脑海中闪过,恍如就在昨天。

“沂沭河上游普降暴雨到大暴雨,局部特大暴雨。截至8月14日15时,沂河上游平均降雨176毫米,沭河上游平均降雨235毫米,最大降雨点临沂市沂南县和庄482毫米。”2020年8月14日,受上游强降雨影响,沂河、沭河发生大流量洪水,沭阳防汛抗旱指挥部启动防汛II级应急响应。

汛情就是命令,晚上8点多,拿上机器和照明工具,我与同事驱车赶到防汛一线时,原本人烟稀少、一片漆黑的新沂河大堤上,灯火如星、人来人往,沿河相关的32个乡镇(街道)2.6万名民力已陆续到达堤防指定位置,开始了24小时不间断的巡堤查险工作。

时值盛夏,闷热的大堤上,堤外波涛汹涌,堤内杂草丛生,采访过程中,灯光一打,扑面而来的蚊虫直往人嘴巴里钻,那样“生动鲜活”的采访场面至今都让我记忆深刻。而在两岸总长110多千米的大堤上,一个个温暖的故事、一份份默默地守护、一位位冲在一线的身影,也让我看到了沭阳这座城市的勇毅、担当、温暖和感动。

采访工作结束,回到单位已是第二天凌晨3点多,写稿、编辑、审核、发布……坐在电脑前,看着从笔端流淌出的一段段关于“守堤人”的感人故事,心里收获的那份来自职业特有的快乐和骄傲,大概只有媒体人才能感同身受了。

记者,从来都不是什么无冕之王,从一位“90后”新手妈妈到一名逐渐成熟的新闻工作者,从家庭到新闻职场的转换,一路走来,在每一个不断前行的脚印当中,有辛酸,有苦楚,但更多的是收获与感动。这股力量促使着我,认真对待每一次采访,用心写好每一篇报道,真心对待每一位读者,这也是我作为一名新闻工作者的初心和使命。

王 晖 宿迁日报社经开区记者站记者

做一名有温度的记者

前几天,在翻看朋友圈的时候,看到了曾经的采访对象晒出的自拍照,二十岁如花年纪,刚踏入大学校园,脸上洋溢着自信。

记得第一次采访她时,我二十三岁,刚从事记者行业不久。那时候,她十三岁,父母因为车祸双双卧床,小小年纪的她用稚嫩的双肩扛起了家庭的重担。交谈中,她脸上那超乎年龄的坚强,让我动容。新闻稿件出来后,引发了社会各界对她家庭的关注和关爱。那是我第一次那么真切地感受到新闻的魅力。时光荏苒,岁月变迁,当初的小女孩已经长大,而我也在新闻战线奋战了八年。

记得刚参加工作时,身边的朋友跟我说,干新闻是一件很枯燥的事情。但和新闻相伴的这八年,我却觉得,从事新闻行业是一件充满挑战、充满机会、充满挫折,同时又充满成就感的过程。

纸笔书写时代,镜头对准人民。从产业基础薄弱到新兴产业遍地开花、从旧房危房到漂亮洋房、从环境恶劣到美丽乡村……这些年,我去过企业车间,听过机器轰鸣,感受过工业经济发展的蓬勃态势;穿梭大街小巷,见过世间百态,感受过城市蝶变满目新;沉入田间地头,看过农村新貌,感受过老百姓致力“乡村振兴”的小康梦。我无比庆幸,我是一名记者,庆幸我生活在这样一个时代,见证过太多“温暖的事”,遇见过太多“可爱的人”,庆幸我参与、见证、记录了时代的变迁、国家的进步。

“天空中没有翅膀的痕迹,而我已飞过。”我很喜欢这句话,都说新闻工作者是“无冕之王”,可我觉得,有时候更像是“无眠”之王。在新闻工作的岗位上,我也有过失误,遭受过挫折,遇到过很多辛酸与苦楚的采访经历,每一篇稿件的背后,是数不清的白天奔波、彻夜写稿的日子,是日日夜夜的等待、反反复复的推敲、点点滴滴的付出。但当稿件受到读者的认可时,内心的喜悦和满足感胜过一切。

对新闻工作者来说,每一篇文章、每一个文字里都有生命,而我们的工作就是让这个世界变得更加柔软和温暖。过往,我们是一名有温度的记者。未来,我们还将做一名有温度的新闻工作者,不断提升脚力、眼力、脑力、笔力,认真用笔尖记录时代、用镜头见证发展、用新闻传播正能量,把这“时代温度”永远传递下去。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体