诗说三台赏胜景

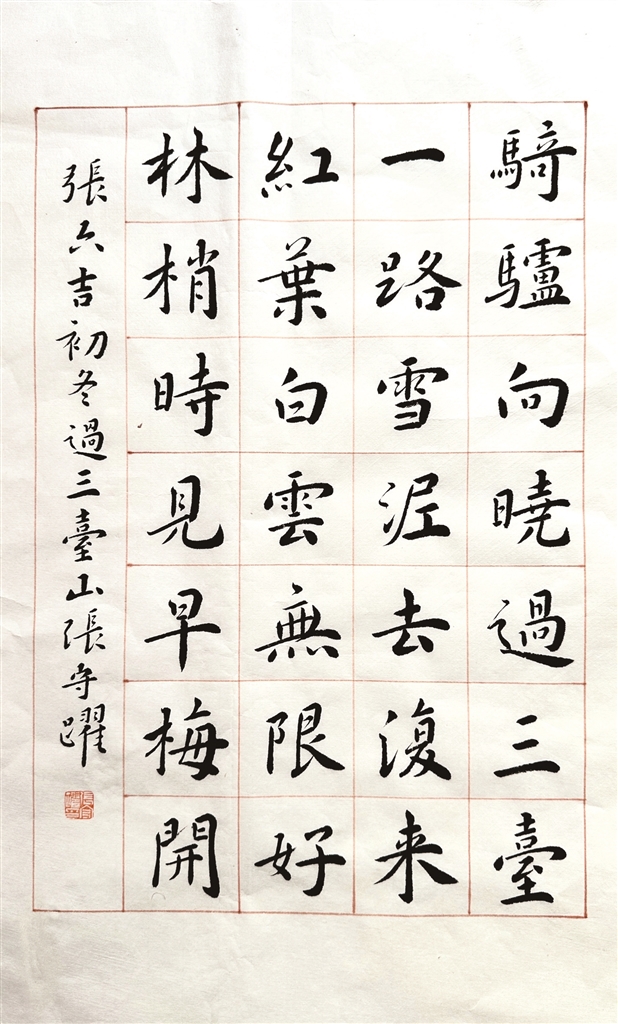

《初冬过三台山》 张守耀 作

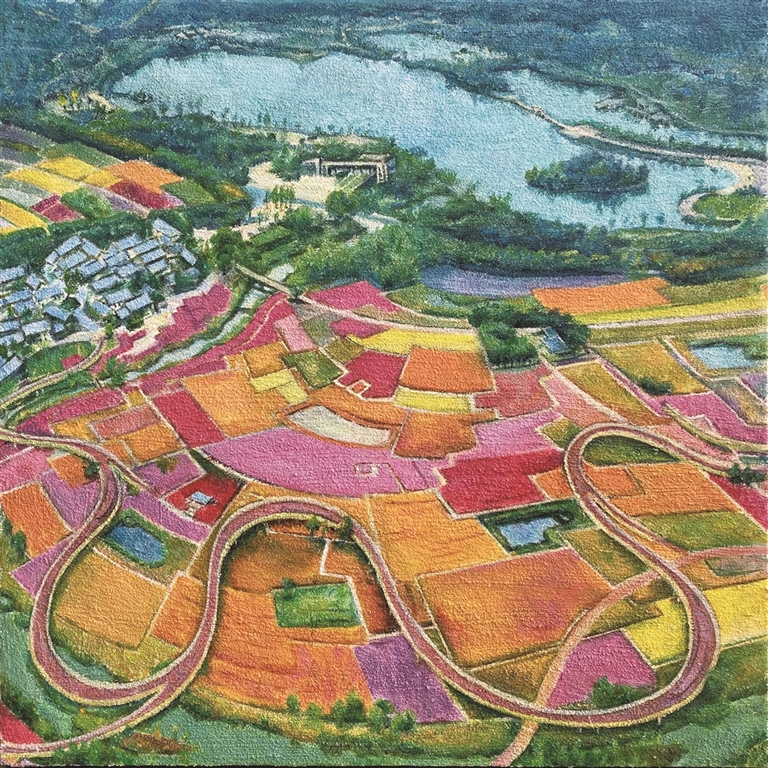

《春日花海》 杨娇 作

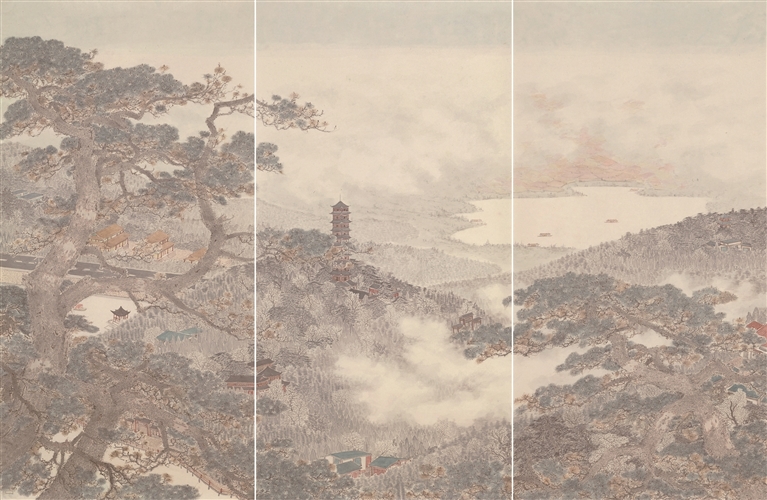

《三台盛景》 郭鑫 作

初冬过三台山

张六吉

骑驴向晓过三台,

一路雪泥去复来。

红叶白云无限好,

林梢时见早梅开。

□ 房雪莹

清代光绪十八年(1892年),家住皂河镇的寒门学子卢瀚荫从万千考生中脱颖而出,高中举人,一时间声名大噪。作为他的老师,张六吉功不可没。

张六吉是清代诗人,字抑之,号南坡,有诗作《耕书堂诗抄》《梦诗录》等流传至今,一首《初冬过三台山》将三台山这座宿迁主山的魂魄凝练成28个字,永远地镌刻在了诗卷中。

张六吉缘何在初冬经过三台山,我们不得而知,但是阅读他的这首《初冬过三台山》,我们可以领略清代三台山的美丽风景。

三台山自古以来就是风光优美之地。明代宿迁第一部县志,即明代万历五年(1577年)《宿迁县志》卷之一“山川”记载:“三台山在治北二十里,三峰突耸,势若连珠,堪舆家以为新县治之主山云。”意思是三台山在宿迁县城以北二十里的地方,有三座山头并排峙立,宛若笔架,但山峰顶端平远,宛若三座高台,因此得名“三台山”。古代县城选址都要选定一座山为主山,三台山就被选定为宿迁县城的主山。

“现在的新沂市原是宿迁县新安镇,中华人民共和国成立后划出改为新安县,再改为新沂县。”宿迁市历史文化研究会理事张用贵解读,“张六吉的老家在骆马湖北岸的新安镇。新安镇在清代和皂河镇毗邻,所以家住皂河镇的卢翰荫也就有机会成为张六吉的弟子。”

《初冬过三台山》一诗中,“骑驴向晓过三台”点明了这首诗创作的时间和地点。天刚亮的时候,路上的积雪还没有完全融化。诗人骑着毛驴,悠然地行走在泥雪混杂的路上,被三台山的美景触发灵感,不禁诗兴大发,留下诗篇。

“骑驴”在古诗词中是很常见的意象,在古诗中常与隐逸、朴拙相联系,给人以闲适、悠然的感觉。“骑驴”的慢,“向晓”而行的早,可见诗人山行之闲、之早,暗示了诗人超脱尘俗的姿态。

“一路雪泥去复来”化用了苏轼的诗句“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”。诗人以实写虚,既有对人生无常、行踪不定的感慨,也有面对雪景“去复来”的流连忘返。初冬,积雪还未消融,山路蜿蜒曲折,寒泥裹挟着残雪。在阵阵驴铃声中,诗人沉醉在三台山的初冬美景中。

“从新安镇到宿迁县城距离较远,必然经过三台山。那个时代远途出行的方式之一就是骑驴,所以张六吉要起早赶路。”张用贵说,“张六吉看到了三台山的‘红叶’‘无限好’,看到了‘林梢’上的‘早梅’迎着寒风绽放。这说明,在清代,三台山就是林木茂盛的风景优美之地。”

“红叶白云无限好,林梢时见早梅开”是“去复来”的缘由。虽已初冬,但是“红叶”还未完全凋零,与“白云”相映成趣,梅花星星点点地点缀在树林间。一个“好”字道尽了“物我两忘”的意趣,表达了诗人对自然和生命的赞美。

树枝上时不时冒出一两枝梅花,这是初冬三台山旺盛生命力的体现,也是诗人旅途中的惊喜来源。此刻,疏影横斜的梅枝、雪泥鸿爪的苍茫、红叶白云的绚丽汇聚在一起,打破了时空,强化了情感,凸显了诗人的语言张力。

诗人以平淡的笔触描写丰腴之境,“红叶”“白云”“林梢”“早梅”等意象色彩艳丽,给人以强烈的视觉冲击,又对比明显,景中含情,情景交融。

“我想张六吉肯定是一位虽然脚下泥泞,但是‘心上花开’的人;是一位不惧寒冷,又傲然向上的人;是一位虽然身处黑暗,但是依然心向阳光的人。‘红叶’‘白云’和‘林梢’的‘梅’,大自然的美给了诗人力量,就像一束光,温暖了他的整个冬天。”宿迁市第一高级中学教师、宿迁市语文学科带头人段维维感慨地说。

这首诗勾勒了一幅清新淡雅的初冬山行图,既是寻常山行,也是精神漫游。既展现了诗人对自然之美的敏锐捕捉和悠然心境,又表现了古代文人“万物静观皆自得”的审美情趣。

“诗人踏泥而行,本应狼狈不堪,但是诗人以慧眼观照万物,万物便明亮起来,让人觉得意兴盎然。正所谓‘有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩’,便是如此。”南通大学文学院教授、博士生导师顾友泽说,“好山好水与名家名作相互成就。没有山水,诗人便没有诗兴,与普通人无异;没有文学,山水便难以找到灵魂,与普通山水无异。”

如今的三台山,依旧如张六吉看到的那般美丽。三峰如砚,花海漫卷,微风拂面,吹皱了镜湖的一池春水。山间的梅花于冬日盛开又于春日沉寂,一年又一年,从未缺席。阵阵驴铃声从古代传来,轻声呼唤着前来踏青的游人。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体